26 mai

05 juin 2021

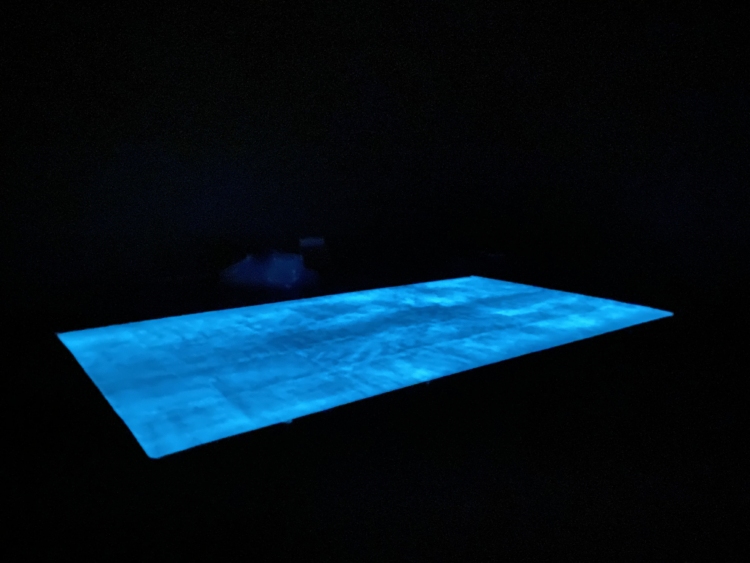

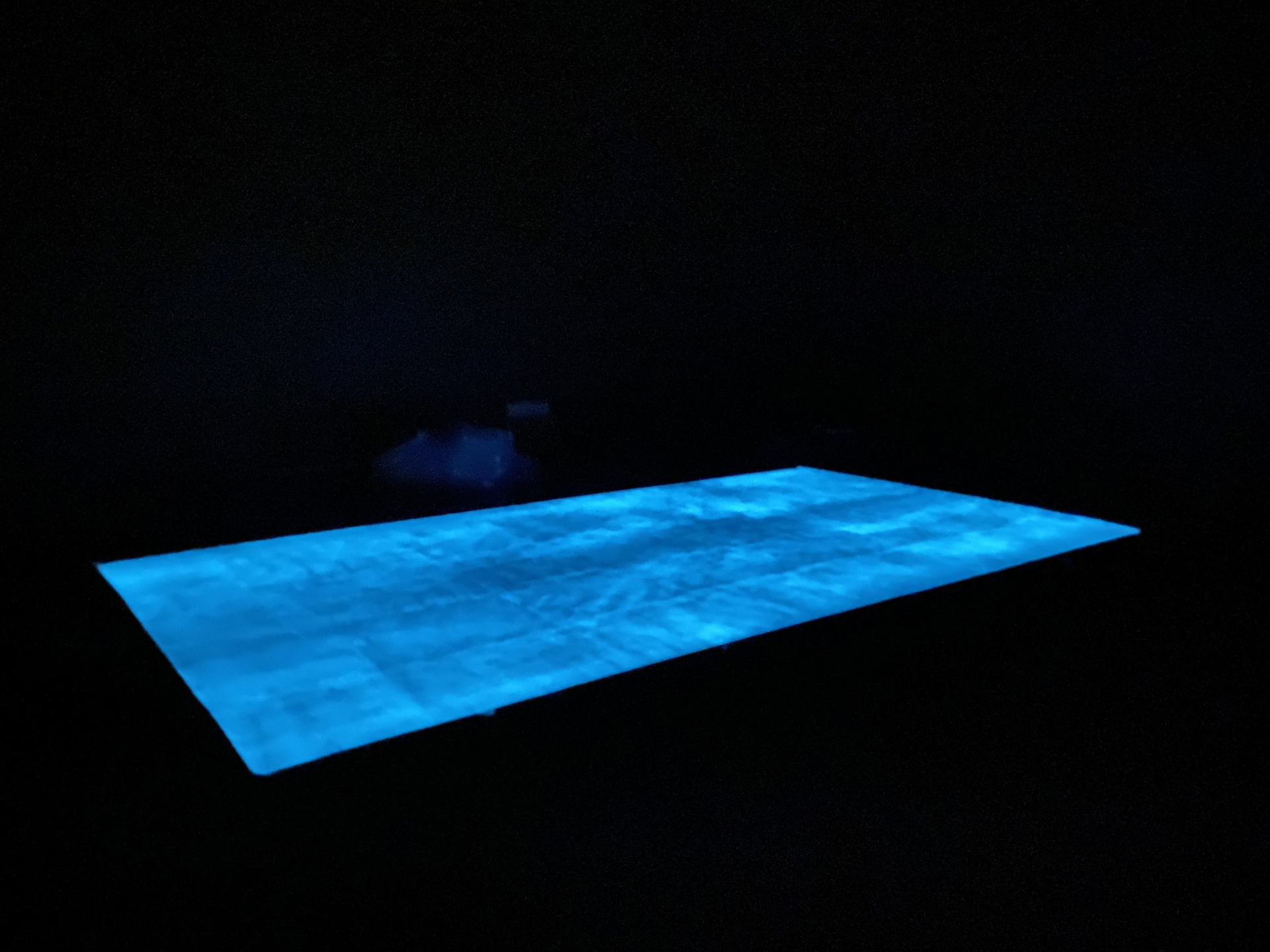

PHOSPHOS [2021]

Horaire2021

mercredi

26 mai

0 h 00

Édifice Wilder – Espace danse

jeudi

27 mai

0 h 00

Édifice Wilder – Espace danse

vendredi

28 mai

0 h 00

Édifice Wilder – Espace danse

samedi

29 mai

0 h 00

Édifice Wilder – Espace danse

dimanche

30 mai

0 h 00

Édifice Wilder – Espace danse

mardi

01 juin

0 h 00

Édifice Wilder – Espace danse

mercredi

02 juin

0 h 00

Édifice Wilder – Espace danse

jeudi

03 juin

0 h 00

Édifice Wilder – Espace danse

vendredi

04 juin

0 h 00

Édifice Wilder – Espace danse

samedi

05 juin

0 h 00

Édifice Wilder – Espace danse